『「83」指(ゆび)の理(ことわり)』

2026/02/06(金)

夕暮れ時、街灯が灯り始めた国道沿いで、その異質な存在感は放たれていました。指(ゆび)が学校帰りの重い足取りを止めた先にあったのは、流線型のボディが美しい、数千万は下らないであろう白のイタリア製スポーツカーです。

しかし、その名車は無惨にもハザードランプを点滅させ、路肩で沈黙していました。開け放たれたボンネットの前で、途方に暮れた様子でスマートフォンを握りしめているのは、テレビや雑誌の経済誌で嫌というほど見かける顔——世界的なIT帝国を築き上げた「ミツルギ・グループ」の令嬢、御剣(みつるぎ)怜奈でした。

「……ありえない。一週間前に整備に出したばかりなのに」

彼女の呟きには、育ちの良さと隠しきれない焦燥が混じっています。指はゴクリと唾を飲み込みました。15歳の童貞男子にとって、彼女のような「完成された大人」は直視するのも憚られるほど眩しい存在です。しかも、彼女の周囲には近寄りがたいほどの美しさと、冷徹なまでの気品が漂っていました。

普通なら通り過ぎるはずでした。けれど、指の右手の指先が、まるで見えない磁石に引かれるようにドクドクと拍動を始めたのです。彼の脳内に、あの独特の「ノイズ」が流れ込んできます。それは機械が悲鳴を上げている音でした。

指は勇気を振り絞り、震える声で声をかけました。

「あの……それ、たぶん燃料噴射系のセンサーが、接触不良を起こしてます」

怜奈が驚いたように顔を上げ、泥だらけの靴を履いた一人の少年を不審そうに見つめます。その視線に射抜かれ、指は心臓が飛び出しそうになりました。女性に触れたことさえない自分にとって、彼女のような高嶺の花に話しかけること自体が、もはや禁忌に触れるような背徳感がありました。

「……坊や、何を言っているの? プロの整備士でもテスターを通さないと分からないはずよ」

「わかります。僕の指には、伝わってくるんです」

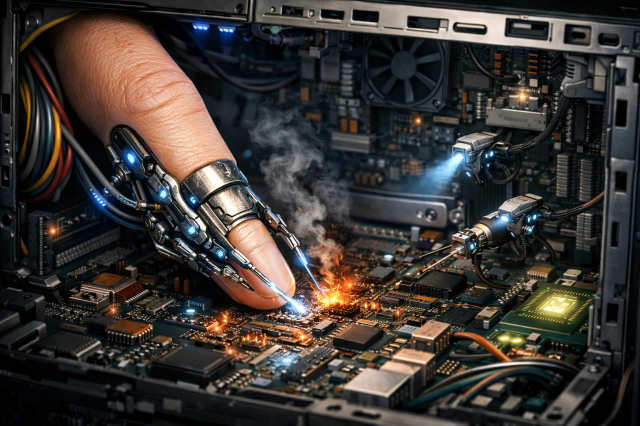

指は彼女の制止を待たず、熱を帯びたボンネットの隙間に、細く繊細な人差し指を差し込みました。金属の熱気とともに、機械の迷宮を流れる電子の鼓動が指先から流れ込みます。不規則に乱れる「黒い点」。彼はその一点を、まるでおまじないをかけるように優しく、かつ正確に押し込みました。

カチリ、という小さな手応え。

「もう一度、エンジンをかけてみてください」

半信半疑のまま彼女が運転席へ戻り、スタートボタンを押します。次の瞬間、猛獣の咆哮のような力強いエンジン音が夕闇に響き渡りました。

信じられないものを見る目で、怜奈は車から降り、指の前に立ちました。彼女との距離が縮まり、高級な香水の香りが鼻腔をくすぐります。指はあまりの緊張に、顔を赤くして視線を泳がせました。

「あなた、一体何者……? その指、ただの指じゃないわね」

彼女の瞳に、好奇心と、それ以上に強い「執着」の色が混じったのを、指は見逃しませんでした。

「お礼をさせてちょうだい。こんなところで立ち話も失礼だし、私の家まで送らせて」

怜奈の強引な誘いを断りきれず、指は人生で初めて高級車の助手席に収まりました。本革のシートは吸い付くように柔らかく、車内に漂う怜奈の香水の香りが、童貞の彼には毒薬のように強く作用します。隣でハンドルを握る彼女の横顔は、街灯に照らされて彫刻のように完璧でした。

しかし、車が滑らかに走り出した直後、指の右手に異変が起きました。先ほど機械を直したときとは違う、もっと重く、湿り気を帯びた「響き」が指先を叩いたのです。

指が何気なくコンソールボックスに置かれた怜奈の左手に目をやると、彼女の細い手首のあたりから、どす黒い霧のようなヴィジョンが立ち昇っているのが見えました。

「あの……」

「なにかしら。急に黙り込んで」

彼女が微笑みかけましたが、指には分かりました。その微笑みの裏側で、彼女の体内の鼓動が、まるで壊れかけた時計のように不規則なリズムを刻んでいます。

「御剣さん、左の肩から胸にかけて……ひどく重くないですか? 痛みというより、冷たい塊が中にあるような」

怜奈が息を呑み、車がわずかに蛇行しました。彼女は路肩に車を止めると、鋭い眼差しで指を射抜きました。

「どうして……。それは、誰にも言っていないはずよ。専属の主治医にさえ、疲れのせいだと言って誤魔化したばかりなのに」

「指が、言ってるんです。機械の故障とは違う、もっと嫌な……命を削っているような音がします」

指の言葉は確信に満ちていました。彼は無意識に手を伸ばし、彼女の細い手首に触れました。指先が肌に触れた瞬間、指の脳内に強烈な衝撃が走ります。それは、血管の奥底で渦を巻く、現代医学では説明のつかない「異常」の波形でした。

初めて触れる年上の女性の肌は、驚くほど熱く、そして震えていました。怜奈は拒むどころか、すがるように指の手を握り返してきました。

「わかるのね、あなたには。この、私の体の中で何かが『増殖』している感覚が……」

彼女の瞳から強気な色が消え、一人の脆い女性としての顔が露わになります。指の指先は、彼女の心臓のすぐ近くで、ドロリとした黒い影が脈動しているのを鮮明に捉えていました。15歳の少年にはあまりに重すぎる、けれど無視することのできない「死の予兆」が、そこにはありました。

「……僕が、なんとかします。やり方はわからないけど、この指なら、きっと」

指の宣言に、怜奈は吸い込まれるように彼を見つめました。その距離は、お互いの吐息が触れ合うほどに近くなっていました。

「車の中じゃ、これ以上は詳しくわからない……。私のマンションに来て」

怜奈は絞り出すような声でそう告げると、アクセルを踏み込みました。向かった先は、都心の喧騒を見下ろす超高層マンションの最上階。人目を忍ぶようにして入ったその部屋は、生活感のない、冷徹なまでに美しい空間でした。

「……座って。お茶を淹れる余裕もなくてごめんなさい」

リビングのソファに腰を下ろした彼女は、ジャケットを脱ぎ捨て、ブラウスの第一ボタンを指先で弄びました。その指がかすかに震えているのを、指は見逃しませんでした。

「いい、坊や。私の体の中に、何かが『いる』の。それが心臓に向かって根を伸ばしているような、おぞましい感覚が消えないのよ」

彼女は意を決したように、指を自分の隣に招き寄せました。15歳の少年には刺激が強すぎる、白磁のようなうなじと、そこから覗く鎖骨のライン。童貞である指は、視線のやり場に困り、心臓が爆発しそうなほどの鼓動を刻みます。

「御剣さん……失礼します」

指は震える右手を伸ばし、彼女の背中、肩甲骨の間あたりにそっと指先を滑らせました。薄い生地越しでも伝わってくる、女性特有の柔らかさと熱量。一瞬、頭が真っ白になりかけましたが、指先に「それ」が触れた瞬間、少年の自意識は一変しました。

指先から脳内へと流れ込むのは、冷たく、粘り気のある、どす黒い振動。

「っ……これは……」

指は無意識に、より深く、より正確にその正体を掴もうと、彼女の背中に強く指を押し当てました。怜奈が「あ……」と小さな吐息を漏らしますが、今の指にはそれを気にする余裕はありません。

彼の脳裏に浮かび上がったのは、血管に巻き付くようにして増殖する、極小の「機械的な棘」でした。

「病気じゃない……これ、ナノマシンだ。誰かが、あなたの体にこれを流し込んだんだ」

「ナノマシン!? まさか、父の反対勢力が……」

怜奈の顔から血の気が引いていきます。指の指先は、その棘の一つひとつが、彼女の心臓の鼓動をエネルギーにして増殖し、中枢神経を侵食しようとしているのを克明に捉えていました。

「動かないでください。今、僕の指で、この『流れ』を止めます。……少し、痛むかもしれません」

指は覚悟を決め、彼女の背中の中心——もっとも「ノイズ」が激しい一点に、全神経を集中させた指先を突き立てました。

指が力を込めると、指先から白い閃光のような衝撃が走り、怜奈の背中を通じて二人の意識が深く繋がりました。

「くっ……あ、ああっ!」

怜奈がのけぞり、指の肩に指先を食い込ませます。彼女の肌から伝わるのは、もはや熱ではなく、凍りつくような機械の拒絶反応でした。指の脳内では、無数の極小の棘が、侵入者である彼の「指」を排除しようと一斉に牙を剥いています。

指は歯を食いしばり、目を閉じました。15歳の少年が知るはずのない、生命の奔流。血管の拍動、リンパの流れ、そしてそれらを汚染する鉄の味。

「見つけた……親玉は、ここだ」

心臓のすぐ裏側、大動脈に寄生するようにして脈打つ、一際巨大な「核」がありました。それがナノマシンたちに指令を送り、彼女の命を吸い上げていたのです。

指は右手の全神経を人差し指一点に凝縮しました。童貞ゆえの、女性の体に触れることへの過剰なまでの過敏さが、皮肉にも今は究極の解像度となって異変を捉えます。彼はその「核」を、指先の振動で優しく包み込み、そして逆位相の衝撃を叩き込みました。

パチン、と脳内で何かが弾ける音がしました。

「……はぁっ、はぁっ、はぁ……っ!」

次の瞬間、怜奈の体から緊張が抜け、彼女は力なく指の胸元へと崩れ落ちました。彼女の背中を支配していたどす黒いノイズが、潮が引くように消えていくのを指は感じました。

「消えた……。ひとまずは、活動を停止させたはずです」

指は激しい虚脱感に襲われ、視界がぐにゃりと歪みました。能力を限界まで使った代償で、右手の指先はまるで火箸を押し当てられたような激痛に苛まれています。

しかし、腕の中に伝わる怜奈の体温と、規則正しく戻った彼女の心拍が、彼に奇妙な充足感を与えていました。

「……信じられない。体が、嘘みたいに軽くなったわ」

怜奈が顔を上げました。乱れた髪の隙間から覗く瞳は潤み、先ほどまでの冷徹な令嬢の仮面は完全に剥がれ落ちています。彼女は自分の胸元に手を当て、それから、震える手で指の頬に触れました。

「あなた、本当に何者なの……? このナノマシンは、我が社の最新技術でも検知できないはずの暗殺兵器よ。それを、指一本で無力化するなんて」

彼女の吐息が指の耳元をくすぐります。指は、今さらながら自分が「全裸に近い状態の美女を抱きしめている」という事実に気づき、顔を真っ赤にしました。

「あ、あの、御剣さん、近いです……っ!」

「いいえ、離さないわ。……指くん、だったかしら。あなたは今日、私の命を救った。そして同時に、とんでもない秘密を共有してしまったの」

彼女の指先が、指の唇をそっとなぞりました。その瞳には、救世主に対する深い感謝と、それ以上に危険な、彼という「才能」を独占しようとする欲望が渦巻いていました。

「これから、私の専属になってもらうわ。あなたのその『指』、私が最後まで責任を持って面倒を見てあげる」

それは、15歳の少年の平穏な日常が、音を立てて崩れ去った瞬間でした。

「帰るなんて許さないわ。あなたの体も限界でしょう?」

怜奈の言葉通り、能力を使い果たした指の右手は、自分の意志とは無関係に小刻みに震え、感覚が麻痺し始めていました。彼女は有無を言わせぬ手つきで、指を広大なベッドルームへと連れて行きました。

「……ここで寝なさい。私は隣の部屋にいるから」

そう言って彼女が立ち去った後、指は一人、キングサイズのベッドに沈み込みました。高級なシルクのシーツの肌触りと、先ほどまで彼女がまとっていた香水の残り香。15歳の童貞男子にとって、それはあまりに過剰な刺激の檻でした。

(……眠れるわけないだろ、こんなの)

天井を見つめ、高鳴る鼓動を鎮めようとしていた、その時です。 ドアが静かに開き、薄いナイトウェアに着替えた怜奈が姿を現しました。布地越しでも分かる彼女の曲線美に、指は思わず布団を頭まで被りそうになりました。

「指くん、まだ起きてる? ……少し、手首を貸して」

彼女はベッドの端に腰を下ろすと、指の傷ついた右手を優しく取りました。

「私の命を救った代償が、この痛みなんて……。私が癒してあげるわ」

彼女が取り出したのは、翡翠色の透き通ったジェルでした。それを彼女の指先が掬い、指の火照った指先へ、ゆっくりと塗り広げていきます。

「っ……あ」

冷たいジェルの感触と、それを塗り込む彼女の指の滑らかさ。指の脳内には、先ほどの「診断」とは全く違う、甘く痺れるようなノイズが奔流となって流れ込みました。彼女の体温が、指先を通じて全身に伝播していきます。

「あ、あの……御剣さん、自分でやりますから!」

「ダメよ。あなたは動かないで」

怜奈は潤んだ瞳で指をじっと見つめました。彼女の指が、指の掌をなぞり、手首、そして肘のあたりまでゆっくりと這い上がってきます。それはもはや治療という名目を超えた、熱を帯びた愛撫のようでした。

「あなたのこの指……不思議ね。あんなに恐ろしい機械を止めたのに、今はこんなに震えて、子供みたいに熱い」

彼女は指の手を自分の頬に寄せ、そのままそっと目を閉じました。指の指先には、彼女の柔らかな肌の質感と、その奥でトクトクと刻まれる、自分への感謝を超えた「情熱」の鼓動がダイレクトに伝わってきます。

(やばい、これ……能力を使わなくても、彼女が何を考えてるか分かっちゃう気がする……)

「今夜は、一人で寝るのが怖いの。……隣にいてもいいかしら?」

拒否権など最初からありませんでした。15歳の夏、指は人生最大の「異常事態」に直面していました。隣に横たわる絶世の美女。その鼓動を感じながら、彼は一睡もできないまま、夜が明けるのをただ待つことになったのです。

静寂に包まれた翌朝の寝室に、無機質なチャイムの音が鋭く響き渡りました。

指が飛び起きると、隣にいたはずの怜奈はすでにベッドを抜け出し、シルクのガウンを羽織ってリビングへと向かっていました。昨夜の甘い空気は一変し、彼女の横顔には「ミツルギの令嬢」としての冷徹な険しさが戻っています。

「……こんな時間に、一体誰が」

怜奈がドアのモニターを確認した瞬間、その指先が凍りついたように止まりました。

「お姉様、開けてください。昨夜、お車が故障されたと伺って……心配で一睡もできなかったんですよ」

スピーカーから聞こえてきたのは、鈴を転がすような、けれど底知れない冷たさを孕んだ少年の声でした。怜奈が青ざめた顔でドアを開けると、そこには仕立ての良いスーツを着こなした、怜奈によく似た面差しを持つ12歳ほどの少年が立っていました。

彼は怜奈の弟であり、グループの次期後継者争いで彼女と対立しているといわれる異母弟、御剣 翔(かける)でした。

「……翔。どうしてここが分かったの?」

「お姉様の安全を守るのは僕の義務ですから。それより……」

翔の視線が、怜奈の肩越しに、リビングの奥で立ち尽くしている指へと向けられました。寝癖だらけの頭に、シワの寄った学生服。どう見てもこの豪華なマンションには不釣り合いな15歳の少年の姿に、翔の口角が歪な形に吊り上がります。

「驚きました。お姉様が、そんな『薄汚れた野良犬』を自宅に連れ込むなんて。……まさか、昨夜の故障を直したのが、その子供だと言うつもりですか?」

翔の背後に控えていた黒服の男たちが、威圧するように一歩踏み出します。指の右手が、再び激しくドクドクと拍動を始めました。相手が人間であろうと、悪意や殺意を持っていれば、指の能力はそれを「異常」として検知します。

指には見えていました。翔の穏やかな笑みの裏側で、彼が持っているスマートフォンのケース内に仕込まれた、微細な「発信器」と、先ほどのナノマシンと同じ周波数を放つ「起動装置」のノイズが。

「御剣さん、下がって!」

指は思わず叫び、怜奈の前に割り込みました。

「……坊や。僕とお姉様の会話を邪魔しないでくれるかな」

翔の冷ややかな視線が指を射抜きます。15歳の童貞男子にとって、同性でありながら自分より遥かに「格上」のオーラを放つ少年に見下されるのは、屈辱以外の何物でもありません。しかし、指の指先は、翔のポケットの中に隠された「さらなる異変」を捉えていました。

「……君のそのポケットの中にあるもの。それ、今すぐ捨てないと、君自身が危ないよ」

指の言葉に、翔の表情が初めて凍りつきました。

「罠……? 何を言っているんだい、そんな出鱈目なハッタリで僕を動揺させようだなんて」

翔は鼻で笑い、ポケットに手を突っ込んだまま一歩、指へと詰め寄りました。しかし、その足取りとは裏腹に、指の脳内には警告音が鳴り響いています。翔の右ポケット——そこにあるのは、ただの起動装置ではありませんでした。

「ハッタリじゃない。君、さっきから右足の付け根が熱くないか? それ、電池が液漏れしてるんじゃない……中に入ってる『中身』が漏れ出してるんだ」

指が指摘した瞬間、翔の顔から余裕が消えました。彼は自分の右腿あたりに異様な熱を感じ、反射的にポケットから手を抜こうとしましたが、指はそれよりも早く動きました。

「動くな! 今抜いたら、衝撃で中の圧力が一気に上がる!」

指は恐れを知らずに翔の元へ踏み込み、彼の制服の上から、右ポケットの外側にそっと指先を添えました。

触れた瞬間、指の視界には「真っ赤な激痛」のヴィジョンが広がりました。ポケットの中にあったのは、極小のガスボンベを内蔵した、神経ガス散布装置。しかも、粗悪な試作品なのか、あるいは誰かに嵌められたのか、内部の安全弁が歪み、今にも中身が噴出しようとしていたのです。

「くっ……あああぁっ!」

指の指先が、布越しに装置の「歪み」を捉えます。彼は人差し指に全神経を集中させ、内部の極小のバネを外側から微振動で弾き、強制的にロックをかけました。

カチッ、という硬質な音とともに、翔のポケットから漏れ出ていた不気味な熱気が霧散していきます。

「……ふぅ、死ぬかと思った。あと数秒遅かったら、この部屋にいる全員、神経麻痺で倒れてたよ」

指は膝をつき、激しく肩で息をしました。指先からは、金属の冷たさと薬品の嫌な臭いが、神経を逆撫でするように伝わってきます。

翔は腰を抜かしたようにその場にへたり込み、自分のポケットを怯えた目で見つめました。彼が怜奈を無力化するために用意したはずの「罠」は、彼自身の命を奪う寸前だったのです。

「……僕の、負けだ。お姉様……いや、そこの『指(ゆび)』」

翔は震える手で、ポケットの中の欠陥兵器を床に転がしました。

「誰にそれを渡されたの? 翔。あなたにこれを作れるはずがないわ」

怜奈が冷徹な声で問い詰めます。弟さえも「消耗品」として利用する、より巨大な影が背後に潜んでいることを、指の指先はすでに敏感に察知していました。

「……教えないよ。でも、お姉様。そいつ……その指を持つ少年は、僕たちの世界じゃ『黄金』よりも価値がある。死ぬまで追い回されることになるよ」

翔は吐き捨てるように言うと、黒服の男たちに抱えられ、逃げるように立ち去りました。

静まり返ったリビングで、指は自分の右手を見つめました。ただの15歳の、なんの変哲もないはずの指。それが今、巨大な利権と陰謀の渦中に、自分を強制的に引きずり込んでいることを実感せざるを得ませんでした。

「……指くん。今の、本当に凄かったわ」

怜奈が背後から歩み寄り、指の震える肩を抱き寄せました。彼女の温もりは昨夜と同じでしたが、その瞳には、もう彼を逃さないという強い決意が宿っていました。

「学生服のままじゃ、これからの仕事には不向きね。指くん、あなたには今日から私の『影』になってもらうわ」

怜奈の言葉は、15歳の少年にとって事実上の拘束宣言でした。数時間後、指は特注の高級スーツに身を包み、怜奈が所有するプライベートオフィスに立っていました。鏡に映る自分は、まるで別人のように大人びて見えましたが、その中身は依然として、女性と至近距離にいるだけで心拍数が跳ね上がる童貞の少年のままです。

「最初の仕事よ。我が社の生命線である、海底データセンターのメインサーバーが、原因不明の機能不全に陥っているの。物理的な破壊痕はなく、システム上も正常。けれど、確実に『何か』が処理速度を食い潰している」

怜奈に連れられ、指は東京湾の地下深くに位置する巨大な施設へと降り立ちました。冷たい空気が張り詰めるサーバーラックの森。そこには、世界中のトップエンジニアたちが頭を抱える「沈黙の異常」が潜んでいました。

指は壁一面に並ぶ黒い筐体に手を触れました。その瞬間、彼の脳内を駆け巡ったのは、これまで経験したことのないほど巨大で、暴力的なまでの「ノイズ」でした。

「っ……、うわああぁっ!」

指は思わず手を離し、その場にうずくまりました。指先から伝わってきたのは、機械の故障でも、ナノマシンの律動でもありません。それは、まるで巨大な化け物がサーバーの奥底で「食事」をしているような、生々しく、粘り気のあるエゴイスティックな波動でした。

「どうしたの、指くん!?」

駆け寄る怜奈の腕を借りながら、指は青ざめた顔でサーバーを見上げました。

「御剣さん……これ、ただの故障じゃない。サーバーの回路そのものが、生き物みたいに変質させられてる。誰かが……外側からじゃなく、内部の基板レベルで『増殖するプログラム』を物理的に書き込んでるんだ」

指が見つめる先、サーバーの隙間から、銀色の不気味な液体が微かに滴り落ちているのを彼は見逃しませんでした。

「専属エージェント」としての初任務。それは、デジタルとアナログの境界線上で蠢く、人類未踏のテロリズムとの戦いの始まりでした。指は震える右手を強く握りしめ、自分にしか見えない「病巣」を摘出するために、再び死地へと手を伸ばしました。

指は覚悟を決め、再び熱を帯びたサーバーの筐体に触れました。今度はただ撫でるのではなく、指先を回路の隙間、最も「拍動」が激しい深部へと潜り込ませます。

「……あ、つっ」

指先から流れ込むのは、数千、数万もの人々の欲望や思考がデジタル化された、ドロドロとした情報の濁流でした。そのデータの川の底に、彼は「それ」を見つけました。

「これは……脳、なのか?」

指の感覚が捉えたのは、シリコンと金細工で構成された人工的な基板ではありませんでした。サーバーの心臓部、本来ならCPUが鎮座しているはずの場所に、半透明のゲル状物質に包まれた**「本物の人間の脳」**の一部が、無数の光ファイバーと癒着するようにして組み込まれていたのです。

「御剣さん、これを見てください! 誰かがサーバーの処理能力を上げるために、人間の神経組織を『パーツ』として組み込んでる!」

「なんですって……!? そんな非人道的なプロジェクト、我が社では許可していないわ」

怜奈が絶句する中、指の指先はその「脳」が放つ悲痛な叫びをキャッチしました。それは、意識を奪われ、巨大なネットワークの一部として無理やり演算を強要されている人間の、終わりのない絶望のノイズでした。

その時、サーバー内のスピーカーから、ノイズ混じりの幼い声が響きました。

「……いたい。……だして」

「!?」

指はハッとしました。その声の主は、先ほど対峙した弟・翔よりもさらに幼い、少女のような響きを持っていました。指の指先を通じて、彼女の「記憶」が断片的に流れ込んできます。

それは、ミツルギ・グループの影で行われていた、生体コンピュータ化実験の犠牲者でした。彼女は死んでいるのでもなく、生きているのでもない。ただ「部品」としてここに繋がれている。

「指くん、危ない! サーバーの排熱が急上昇してるわ!」

怜奈の叫びと同時に、サーバーの冷却液が沸騰し始め、周囲に白い蒸気が立ち込めます。組み込まれた「脳」が、指の接触に反応して暴走を始めたのです。

「待って、今助けるから……!」

指は激痛に耐えながら、その「脳」と基板を繋ぐ、最も太い神経コネクタに指先を押し当てました。15歳の少年が抱くにはあまりに重い、他者の人生の痛み。けれど、指(ゆび)はその指先で、彼女の苦しみの「結び目」を優しく解きほぐそうと試みます。

「指(ゆび)……くん……? あたたかい……」

脳内に直接、少女の思念が届きます。指は歯を食いしばり、自らのバイタルを削ってでも、その「異常な接続」を断ち切るために神経パルスを送り込みました。

指は限界まで神経を研ぎ澄ませました。指先から伝わってくるのは、少女の絶望だけではなく、彼女の魂が消滅しかけているという「死」の予兆です。

「……君を、こんな冷たい機械の中に置いていけるもんか!」

指は右手の親指を自分のスマートフォンに、人差し指をサーバー内の「脳」の核へと押し当てました。彼の体自体をハブ(中継器)にして、膨大なデータと化した彼女の意識を強制的に転送する。15歳の少年の細い体には、あまりに過酷な負荷がかかります。

「あ、あああああぁぁっ!」

指の鼻から、一筋の血が垂れました。全身の血管が焼き切れるような感覚。しかし、彼の指先は、彼女の「声」をしっかりと掴んで離しませんでした。デジタルと肉体の境界で、少女の孤独な魂が指を通じて流れ込んでくる。

次の瞬間、眩い閃光とともにサーバーの全ランプが赤く点滅し、システムが完全に沈黙しました。

「指くん! 大丈夫!? 返事をして!」

怜奈が駆け寄り、意識を失いかけた指の体を抱き止めます。指の右手は真っ赤に腫れ上がり、ピクリとも動きません。しかし、彼が握りしめていたスマートフォンの画面には、ノイズ混じりの不可思議な光の粒子が躍っていました。

やがて、画面上に一人の少女の姿がドット絵のように形作られていきます。

『……ここ、は……?』

スピーカーから漏れたのは、先ほどの悲痛な叫びではなく、戸惑いに満ちた穏やかな声でした。

「……よかった。移せたみたいだ」

指は、朦朧とする意識の中で力なく笑いました。

「指くん、あなた……自分の命を削ってまで、この子を……」

怜奈の瞳には、驚きと、それ以上に深い畏敬の念が浮かんでいました。彼女は指の傷ついた手を自分の胸元で包み込み、そっと口づけを落としました。

「あなたはただの『指』じゃない。壊れた世界を修復する、唯一の救世主よ」

こうして、指のスマートフォンには、高度な演算能力と生体感情を併せ持つデジタル生命体——少女「ユイ」が宿ることになりました。

事件から数日後。指(ゆび)は怜奈が用意した都内一等地のセーフハウスで、慣れない「エージェントとしての休日」を過ごしていました。

高級感あふれるリビングで、指はソファに深く沈み込み、震える右手を見つめています。そこへ、テーブルの上に置いたスマートフォンからピコーンと小気味よい電子音が響きました。

「指くん、姿勢が悪いですよ。猫背は女性にモテないって、ネットの恋愛コラムに書いてありました」

画面の中に現れたのは、淡い光をまとったデジタルの少女、ユイです。彼女はスマートフォンのインカメラを通じて指の様子を常に「監視」できるだけでなく、ネット上のあらゆる情報を一瞬で学習し、今や指の私生活にまで口を出すようになっていました。

「……ユイ。僕はモテたいわけじゃなくて、ただ疲れてるだけだよ」

「ダメです。今夜は怜奈様とのお食事会があるのでしょう? 15歳の童貞を卒業するチャンスだと、私の演算回路が予測しています」

「なっ……! 変な予測するなよ! 卒業なんて……そんな、まだ心の準備が……」

指が顔を真っ赤にしてうろたえると、ユイは画面の中でふんぞり返り、ポインターを指し示しました。

「いいですか、指くん。怜奈様のような『ハイスペック年上令嬢』を落とすには、まずその余裕のなさを隠すことです。指先が異常を検知したときみたいに、もっとクールに。例えば、エスコートの際は彼女の腰にそっと手を添えて……」

「無理に決まってるだろ! 触れた瞬間、彼女の心拍数とか血流量とか全部わかっちゃって、僕の方がパニックになるよ!」

「そこがあなたの弱点ですね。能力をオフにする練習をしましょう。さあ、スマートフォンの画面を怜奈様の頬だと思って、優しく撫でてみてください。……あ、強すぎます。それは『物理攻撃』です。もっと、愛おしむように……」

指は半泣きになりながら、ユイの指示通りにスマートフォンの冷たいガラス面を指先でなぞります。その滑稽な姿を想像してか、画面内のユイはクスクスと笑い声を上げました。

「ふふっ、指くんは本当に面白いですね。でも、安心してください。本番であなたがパニックになったら、私がスマートウォッチを通じて適切な『口説き文句』をカンペで出しますから」

「余計なお世話だよ……」

指がため息をついたその時、ドアが開き、ドレスアップした怜奈が入ってきました。

「お待たせ、指くん。準備はいいかしら?」

スリットの深く入ったドレスを纏い、妖艶な香りを漂わせる怜奈を前に、指の背筋が凍りつきます。その瞬間、ポケットのスマホが小刻みに振動しました。ユイからのメッセージです。

『指くん、今です! 視線を逸らさず、「今日のドレス、よく似合っていますね」と低音で言ってください! 成功率は68%です!』

「あ……えっと、あの……ド、ドレス、似合って、る……ような気が、します!」

案の定、噛みまくった指の言葉に、怜奈は一瞬きょとんとした後、楽しげに声を上げて笑いました。

「ふふ、ありがとう。……でも、そんなに震えなくていいのよ? 昨夜の勇ましさはどこへ行ったのかしら」

彼女は指の隣に座ると、わざと耳元に顔を寄せました。 スマホの中で、ユイが『あちゃー、逆効果です。心拍数140突破。冷却が必要です!』と大騒ぎしているのを、指は必死で無視するのでした。

キャンドルの炎が揺れる、隠れ家的な高級フレンチの個室。怜奈との食事は、ユイの熱血指導(という名の嫌がらせ)のおかげで、指にとってはもはや拷問に近い緊張感に包まれていました。

「指くん、顔が怖いわよ? もっとリラックスして」

怜奈が優雅に赤ワインのグラスを傾けます。彼女の白い喉元が動くたび、指は昨夜触れた肌の熱さを思い出してしまい、慌てて目の前のコンソメスープをスプーンですくいました。

その時です。スプーンが唇に触れる直前、指の「指先」が、凍りつくような拒絶反応を示しました。

(……なんだ、このノイズ。腐敗とも、機械の故障とも違う……)

指は思わずスプーンを皿に落としました。カチャリと高い音が響き、怜奈が怪訝そうに眉をひそめます。

「どうしたの? お口に合わなかった?」

「……待ってください。御剣さん、そのワイン、飲んじゃダメだ!」

指はテーブル越しに身を乗り出し、怜奈の手首を掴みました。驚く彼女の指からグラスを取り上げ、残ったワインにそっと自らの指先を浸します。

瞬間、指の脳内に奔ったのは、心臓を針で突き刺されるような鋭利な「死」のイメージでした。

「……即効性の神経毒だ。それも、植物由来の毒に、ナノマシンの触媒を混ぜてある。……飲んだら、数秒で心停止します」

指の瞳から、思春期の少年の幼さが消え、研ぎ澄まされたエージェントの光が宿ります。

『指くん、成分を分析しました!』 ポケットの中でスマートフォンのユイが、怜奈には聞こえないバイブレーションの信号でデータを送ってきます。『東欧の闇組織で使われる「沈黙の聖母」と呼ばれる毒物です。解毒剤なしでは100%助かりません!』

「……なんですって? 私の選んだ店よ? シェフは十年以上の付き合いがあるはずなのに」

怜奈の顔が怒りと恐怖で険しくなります。指は指先をワインに浸したまま、壁の向こう側から伝わってくる「人の気配」に集中しました。

「御剣さん、シェフじゃない。……今、厨房の裏口から、心拍数が異常に高い男が一人、逃げ出そうとしてる。この独特の足音の乱れ……あいつが犯人だ!」

指は椅子を蹴って立ち上がりました。毒の振動を検知した指先は、今や壁の向こうにいる暗殺者の「血管の震え」さえもレーダーのように捉えていました。

「ユイ、ビルの全出口をロック! 怜奈さんはここで動かないで!」

「ええ、わかったわ。……指、気をつけて!」

初めて名前を呼び捨てにされた衝撃も、今の指には加速装置にしかなりませんでした。彼は15歳の瑞々しい身体能力と、異常を嗅ぎ分ける指先を武器に、夜の厨房へと飛び込みました。

指は厨房の勝手口を蹴破り、月明かりの差し込む薄暗い路地裏へと飛び出しました。前方には、黒いライダースジャケットを羽織った男が、プロの手際でバイクに跨ろうとしています。

「逃がさない!」

指が叫ぶと同時に、男は懐から小型のナイフを抜き放ち、流れるような動作で投擲してきました。暗闇を切り裂く銀光。しかし、指の指先はそのナイフが空気を切り裂く「風の乱れ」を、まるでスローモーションのように捉えていました。

指は紙一重でナイフをかわすと、一気に男の懐へと踏み込みます。

「ガキが、死にたいか!」

男が太い腕で指の首を掴もうと手を伸ばした瞬間、指の視界には男の肉体が「透過図」のように浮かび上がりました。男の右肩付近、古傷が原因で血管がわずかに細くなり、神経が過敏に露出している一点。そこだけが、不気味なほどの「不協和音」を奏でていました。

(……そこだ!)

指は、握りこぶしではなく、人差し指一本を突き出しました。15歳の少年の細い指先が、男の強靭な筋肉の隙間を縫うようにして、その「弱点」へと正確に突き刺さります。

「なっ……がはあぁっ!?」

男の巨体が、まるで雷に打たれたように激しく痙攣しました。指先から送り込まれたのは、単なる力ではありません。男の神経系が持っている固有振動を逆相で叩き込み、一時的に全身の運動伝達機能を強制シャットダウンさせる「衝撃」でした。

男は声にならない悲鳴を上げ、力なく地面に膝をつきました。指一本に突かれただけだというのに、彼の右半身は完全に麻痺し、指先一つ動かすことができません。

「……君の心拍数、さっきから180を超えてるよ。相当無理な薬を使って体を強化してるみたいだけど、そのせいで神経がボロボロだ。……もう、動けないはずだよ」

指は、激しく脈打つ自分の右手を左手で押さえました。能力の反動で、指先からは焼けるような熱が立ち昇っています。

『指くん、お見事です!』 スマートフォンのユイが、興奮気味に音声を響かせました。『迷走神経の節を完璧に捉えましたね。これなら警察が来るまで彼は一歩も動けません!』

遅れて路地裏に駆けつけた怜奈は、巨漢の暗殺者を指一本で沈めた少年の背中を見て、息を呑みました。

「指くん……あなた、本当に……」

彼女は震える足取りで歩み寄ると、戦いを終えて呆然と立ち尽くす指の背中に、そっと顔を埋めました。

「私の騎士(ナイト)様ね。……ご褒美、何がいいかしら?」

耳元で囁かれた妖艶な声に、先ほどまでの「無敵の診断士」の顔は一瞬で崩壊しました。

「あ、あの、御剣さん……! だから、近いですってば……っ!」

月夜の下、15歳の少年の顔は、暗殺者と対峙した時よりも遥かに真っ赤に染まっていました。

「……少し黙っててください。あなたの『中』に、誰が隠れているのか……僕が直接確かめます」

指(ゆび)は、地面に伏して悶絶する暗殺者の側頭部に、そっと右手の指先を添えました。

「や、やめろ……何を……ぎ、あああああぁぁっ!」

男が絶叫を上げます。指の指先が触れたのは、皮膚や骨ではありません。脳の神経細胞が電気信号として保持している、生々しい「記憶の電気的パターン」でした。

指の脳内に、濁流のようなヴィジョンが流れ込んできます。

(冷たい無機質な研究室……白い仮面を被った男たちの顔……。そして、古い教会の地下室で交わされる密談……)

指の指先が、男の記憶の最深部にあった「最も強いノイズ」を捉えました。それは、怜奈の父がかつて解散させたはずの、グループ内の極秘研究部門「第零(ゼロ)開発室」のエンブレム。そして、そこを統括する人物の、蛇のような冷酷な眼差し。

「……見えた。御剣さん、この男に毒を渡したのは……あなたの親族じゃない。死んだはずの、あの研究者……『ドクター・サカキ』だ」

その名を聞いた瞬間、怜奈の体が目に見えて震えました。

「サカキ……。彼は五年前の爆発事故で亡くなったはずよ。……まさか、生きていたというの?」

指は男から指を離すと、激しい眩暈に襲われました。他人の記憶を「指」で読み取る行為は、自分の人格が汚染されるような、凄まじい精神的負荷を伴います。

『指くん、脳波が危険域です! 強制冷却を開始します!』 スマホの中のユイが、指の胸ポケットで急速に振動し、彼の意識を現実に繋ぎ止めようと必死に信号を送ります。

「……大丈夫。でも、御剣さん……これは始まりに過ぎない。この男の記憶の奥で、サカキはもっと大きな『異常』を準備してた。この街全体を……巨大なサーバーにするような、恐ろしい計画を」

指の指先は、まだその不気味な震動を覚えています。これから戦う相手は、人間だけではない。世界そのものを「異常」へと書き換えようとする、狂気の知性。

怜奈は、フラつく指の体を力強く抱き寄せ、その腫れ上がった右手を自分の両手で温めるように包み込みました。

「もういいわ、指くん。これ以上は無理をしないで。……今夜は、私の部屋から一歩も出さない。あなたのその指も、心も……私が守ってあげる」

怜奈の瞳には、庇護欲と、彼を手放したくないという狂おしいほどの愛着が混ざり合っていました。15歳の童貞男子にとって、彼女の抱擁は救いであると同時に、底なしの沼のような甘い誘惑でもありました。

「エージェントには、心身のメンテナンスも不可欠よ。……さあ、行きましょうか」

翌日、指(ゆび)が怜奈に連れて行かれたのは、都内の超一等地に建つ、会員制の最高級スパでした。昨日までの殺伐とした路地裏とは無縁の、アロマの香りと水のせせらぎが心地よい、浮世離れした空間です。

「あ、あの、御剣さん……僕、エステなんて初めてで……」

「いいから。指くん、あなたの右手のケアが最優先よ。このままじゃ次の任務で指が壊れてしまうわ」

通されたのは、二人だけのプライベート・スイート。怜奈は手慣れた様子でガウンに着替えると、指をマッサージ台へと促しました。そこには専属のエステティシャンではなく、なぜか彼女自身がオイルを手にして立っていました。

「えっ、御剣さんがやるんですか!?」

「私の専属エージェントでしょう? 他の誰かにその体に触れさせるなんて、考えられないわ」

怜奈の瞳は本気でした。指は逃げ場を失い、心臓が口から飛び出しそうな緊張感の中、うつ伏せになりました。温められたホホバオイルが、彼女の手のひらを通じて指の背中に広げられます。

「……っ!」

女性の柔らかい手のひらが、自分の肌の上を滑る感覚。童貞である指にとって、それは電気ショックに近い衝撃でした。昨夜、暗殺者を制圧した際の「戦闘モード」の指先が、今は彼女の体温と香りに完全に翻弄され、真っ赤に火照っています。

『指くん、バイタルサインが異常です。心拍数150を突破。これは「毒」ではなく「恋」のデッドゾーンですね』

ポケットのスマホからユイの茶化すような声が聞こえますが、今の指に言い返す余裕はありません。

「指くん、ここが凝っているわね。……昨夜、無理をしたでしょう?」

怜奈の指先が、指の右手の付け根から指先にかけて、丹念に解きほぐしていきます。彼女のタッチは驚くほど繊細で、指の能力が「異常」を検知するのではなく、逆に「快感」という名の激しいノイズを脳内に送り込んできました。

「あ……く、御剣さん……そこは……っ」

「いいのよ、声を漏らしても。誰も見ていないわ」

彼女の吐息が耳元にかかります。指の能力が、彼女の心音を拾いました。それはいつもの冷静な令嬢のものではなく、指を慈しみ、独占したいという熱を帯びた、激しく乱れたリズム。

「指(ゆび)……。あなたのこの指を、私だけのものにしたい……。サカキを倒したら、もう危ないことはさせない。ずっと、私のそばで私を癒して……」

甘い言葉の毒が、オイルと共に指の全身に染み渡っていきます。15歳の少年は、彼女の情熱という名の「異常」に、抗うすべを持たないのでした。

とろけるような快感に身を任せ、意識が遠のきかけていたその時でした。

指の右手が、オイルの滑らかさを突き破るような、刺すような「異音」を拾いました。それは怜奈の柔らかな指先からではなく、彼が横たわっているマッサージベッドの深層、壁を伝って聞こえてくる建物の微細な振動からでした。

「っ……あ!」

指は弾かれたように身を起こしました。

「どうしたの、指くん? まだマッサージの途中よ」

怪訝そうな顔をする怜奈を制し、指は全神経を右手の指先へと集中させました。彼はそのまま、エステ室の白磁の壁に指を添えます。

『指くん、今のノイズは……!』 スマホの中のユイも、即座に反応しました。

「ああ、間違いない。……超低周波の暗号通信だ」

指の指先が捉えたのは、この超高級スパの地下、あるいはさらに深い地脈を伝って送られてくる、極めて特殊な振動パターンでした。それは暗殺者の記憶の中で見た、あの「第零開発室」のエンブレムが刻まれた装置から放たれていたものと、完全に同じ周波数でした。

「御剣さん、この場所です。……サカキは、あなたのすぐ足元にいる」

「なんですって……? ここは私が所有するビルよ。セキュリティは万全のはず……」

「逆ですよ。灯台下暗しだ。彼は、あなたの管理下にあるこのビルの『設計ミス』や『隠し通路』を利用して、地下の配管網に寄生してるんだ」

指が指を壁に深く押し当てると、脳内に地下の三次元構造がヴィジョンとして浮かび上がりました。血管のように張り巡らされた配管。その一箇所だけ、本来あるはずのない「脈動」を繰り返している巨大な空洞があります。

「……見つけた。ここから地下30メートル。廃水処理施設の裏側に、巨大な電磁波の源がある。そこがサカキの潜伏先……『街をサーバーにする』ための心臓部だ」

怜奈の表情から余裕が消え、エージェントとしての鋭い眼差しに変わりました。彼女はガウンを脱ぎ捨て、隠してあった通信機を手に取ります。

「皮肉なものね。私の体を癒す場所が、奴の巣窟だったなんて。……指くん、心の準備はいい? これから、私たちの『家のお掃除』を始めるわよ」

「……はい。僕の指が、あいつの野望を根元から引き抜いてやります」

指は、オイルで光る右手を力強く握りしめました。15歳の童貞男子としての気恥ずかしさは、もはやありません。隣に立つ、運命を共にする女性を守るため。指の指先は、今やかつてないほど鋭く、冷徹に「敵」の喉元を指し示していました。

二人はエステの優雅な空間を後にし、隠しエレベーターでビルの最下層へと降り立ちました。重厚な防音扉の先には、怜奈さえも預かり知らぬ異形の光景が広がっていました。

「……これが、私たちのビルの地下だというの?」

怜奈が声を震わせます。そこはもはや廃水処理施設ではなく、赤黒い筋肉のようなケーブルが壁一面を覆い尽くし、機械の歯車と生身の組織が癒着した、バイオ・メカニカルな迷宮へと変貌していました。

「御剣さん、下がって。……ここから先は『毒』だらけだ」

指(ゆび)が前方へ一歩踏み出した瞬間、天井から粘り気のある液体を滴らせながら、巨大な触手状のパーツが音もなく降りてきました。それは炭素繊維の骨格に、人工筋肉を巻き付けた防衛システム。先端には、あらゆる生体反応を感知して神経毒を注入する鋭利な針が備わっています。

「ユイ、敵のバイオリズムを逆算してくれ!」

『了解です! 指くん、左斜め45度から来る『拍動』に合わせて、システムの接合部を突いてください!』

指は迷うことなく、右手を迷宮の「壁」——すなわち機械の肉体へと突き立てました。指先から流れ込むのは、機械の冷たさと生物の熱い不快感が混ざり合った、おぞましい感覚です。

「……ここだ!」

指は触手の根元、人工神経が集中するバルブの一点に、人差し指で鋭い衝撃を叩き込みました。 瞬間、触手は激しくのたうち回り、まるで断末魔を上げるように力を失って地面に転がりました。

「凄いわ……。あんなに複雑な構造を、一瞬で見抜くなんて」

「構造なんて関係ない。……苦しがってる場所が、そこだっただけです」

指の指先は、今や迷宮そのものの「悲鳴」を聞いていました。サカキによって無理やり機械を植え付けられた肉体。拒絶反応を起こし、膿を出しながらも演算を続けさせられている哀れな回路たち。

二人が奥へ進むにつれ、罠はさらに凶悪さを増していきます。床から突き出す高周波カッター、壁から噴き出す腐食性の霧。しかし、指はそのすべてを「指先一つ」で無力化していきました。ある時はケーブルを優しくなぞって信号を書き換え、ある時は隔壁に触れて構造の脆弱性を突き、物理的に破壊します。

『指くん、前方に巨大な生体反応! 施設の「心臓」です!』

ユイの警告と同時に、最深部の広大な空間が開けました。そこには、数千人分の脳を直結したかのような巨大な肉の柱が、異様な緑色の光を放ちながら脈動していました。

「ようこそ、御剣の令嬢。そして……『神の指』を持つ少年」

柱の影から、白衣に身を包んだ男——ドクター・サカキが姿を現しました。彼の顔の半分は機械化され、その瞳には狂気と歓喜が混濁しています。

「君のその指が、私の最高傑作(この施設)をどうやって解体してくれるのか……楽しみで仕方がなかったよ」

サカキが指を鳴らすと、周囲の壁から無数の「指」のような触手が、指を迎え撃つように一斉に蠢き始めました。

「御剣さん、そこで見ていてください。……これが、僕の指にできる最後の『治療』です」

指は、目の前で蠢くサカキの狂気——巨大な肉の柱へと歩を進めました。サカキが操る無数の触手が指の四肢に絡みつき、鋭い針が彼の制服を切り裂きます。しかし、指は怯みません。彼の右手の指先は、今やかつてないほど白く、神々しいまでの熱を放っていました。

「無駄だ! その施設には数千の『個』が溶け合っている! 15歳の少年の脳で、この膨大な苦痛を受け止めきれるはずがない!」

サカキの嘲笑を無視し、指は震える右手を肉の柱の「中心」へ——最も激しく、最も悲痛な拍動を刻む一点へと突き立てました。

「っ……、あああああぁぁぁっ!!」

瞬間、指の脳内に数千人分の絶望、怒り、そして「死にたい」という渇望が、情報の津波となって雪崩れ込みました。あまりの負荷に、指の右目の血管が切れ、鮮血が頬を伝います。視界が真っ白になり、自分という個性が消えてしまいそうな感覚。

『指くん! 意識を離さないで! 私がデータの逆流をフィルタリングします!』

スマホの中からユイが叫び、指の神経系をバックアップするために全演算能力を解放します。そして、指の背中に温かい衝撃が走りました。怜奈が、背後から彼を強く抱きしめたのです。

「指くん、一人にはさせないわ! 私の命を、あなたの指に流し込んで!」

怜奈の体温と、ユイのデジタル信号。二つの「愛」がハブとなり、指の指先はついに、迷宮の奥底に囚われていた「核」を捉えました。

「……みんな、もう、いいんだ。……おやすみ」

指は、右手の指先から自身の生命エネルギーそのものを、逆位相の「安らぎの波動」として一気に叩き込みました。

ドォォォォン……!

物理的な爆発ではありません。それは、魂の解放を告げる精神的な衝撃波でした。肉の柱を覆っていた不気味な緑の光が、透き通った白へと変わり、灰となって崩れ落ちていきます。サカキが築き上げた狂気のネットワークが、指の「解毒」によって一瞬で浄化されていく。

「馬鹿な……私の、私の神が……消えていく……っ!」

サカキは崩壊する施設と共に、光の中に消えていきました。

静寂が訪れた地下室で、指は力なく膝をつきました。右手の感覚はもうありません。ただの、血の巡らない冷たい肉の塊のようです。しかし、彼の顔には、憑き物が落ちたような穏やかな微笑みが浮かんでいました。

「……終わりましたね、御剣さん」

「ええ……。終わったわ、私の騎士様」

怜奈は、動かなくなった指の右手をそっと取り、自分の頬に寄せました。

数ヶ月後。 平穏を取り戻した街の片隅で、一人の少年がベンチに座っていました。彼の右手には包帯が巻かれていますが、その指先は時折、隣に座る怜奈の肩に触れ、彼女の穏やかな心拍数を楽しそうに刻んでいます。

「指くん、次はどこの『異常』を直しに行く?」

スマホの中からユイが楽しげに問いかけ、怜奈は少年の腕に甘えるように寄り添います。15歳の童貞男子、指(ゆび)。彼の数奇な運命は、まだ始まったばかり。けれどその指先が、今度はどんな幸せを紡ぎ出すのか、彼はもう知っていました。

戦いを終え、世界を救った「専属エージェント」への報酬は、あまりにも甘く、そして刺激的なものでした。

サカキの事件から数日。体力の回復した指は、怜奈のマンションの広大な寝室に招かれていました。窓の外には宝石を散りばめたような夜景が広がっていますが、今の彼にはそれを眺める余裕などありません。

「指くん、本当に頑張ってくれたわね。……約束通り、私からの『ご褒美』を受け取って」

薄いシルクのガウン一枚を羽織った怜奈が、指の膝の上に音もなく腰を下ろしました。15歳の少年にとって、彼女のしなやかな太腿の重みと、ガウンの隙間から漂う火照った肌の香りは、どんな毒物よりも脳を麻痺させます。

「あ、あの……御剣さん、本当にいいんですか? 僕、その、童貞だし……何をしたらいいか……」

「いいのよ。あなたはただ、じっとしていて。……その代わり、私の『鼓動』を、その指でしっかりと感じてほしいの」

怜奈は指の震える右手を導き、自分の胸元へとゆっくりと滑り込ませました。昨日までの戦闘服ではない、柔らかく、瑞々しい女性の双丘。指先から伝わってくるのは、彼女の激しい恋心が生み出す、熱く、速い拍動でした。

「っ……、ああ……っ!」

指の脳内に、今まで経験したことのない真っ赤なノイズが弾けます。機械の異変を探るための能力が、今は彼女の体内の粘膜や、血流の熱さ、そして高まる情欲を驚異的な解像度で描き出していました。

「……私のここも、あなたに直してほしいの。ずっと、疼いて、苦しいのよ」

怜奈は潤んだ瞳で指を見つめると、彼の指先をさらに奥へと、秘められた「異常の源泉」へと誘います。 童貞である指は、あまりの快感と背徳感に頭が真っ白になりながらも、本能的に指を動かし始めました。彼の指は、どこをどう刺激すれば彼女が最も甘い悲鳴を上げるのか、その「正解」を冷徹なまでに正確に捉えてしまいます。

「あ……っ、そこ……! 指くん、指……すごい……っ、あぁ!」

怜奈がのけぞり、指の首筋に顔を埋めて吐息を漏らします。指先から伝わる彼女の「絶頂へのカウントダウン」。指はもはや自分を制御できず、吸い込まれるように彼女の奥深くへと指を沈め、その最も繊細な神経の束を、優しく、かつ激しく震わせました。

部屋に響き渡るのは、水音と、令嬢としての理性をかなぐり捨てた彼女の艶めかしい声。 指の指先が彼女の「核」を捉え、最大級の衝撃を叩き込んだ瞬間、怜奈の体は大きく震え、指の腕の中でぐったりと力なく崩れ落ちました。

「はぁ……はぁ……。本当に、魔法の指ね……。私、もう、あなたなしではいられないわ」

15歳の夏。指(ゆび)は、世界を救う力で一人の女性を悦びの極みへと導きました。指先に残る熱い感触と、愛おしそうに自分を見上げる彼女の瞳。

その夜、指は初めて、能力を「誰かを幸せにするためだけ」に使った充足感に包まれながら、深い眠りへと落ちていくのでした。

【完】